Comunidad académica del IER en el proyecto

1. Dra. Anabel López

2. Dr. Iván Román

3. Dra. Dulce Arias

4. Dr. Jesús Muñiz

5. Dra. Heidi Villafán

6. Dr. Patrick Okoye

Las oleadas de sargazo son el “invitado indeseado” de las playas del Caribe Mexicano.

En 2025, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estimó que la biomasa flotante, que recala cada temporada en las costas de Quintana Roo, duplicó la registrada el año anterior. Se han reportado alrededor de 9,700 m³ por kilómetro de costa en el 2017, lo que equivale al peso de unos 580 autobuses escolares por kilómetro de costa.

Cuando el alga invade tierra ya está en descomposición y genera metano, amoníaco y ácido sulfhídrico, gases de efecto invernadero y mal olor; además, acidifica y provoca la pérdida de oxígeno en el agua, con mortandad de fauna marina; por supuesto, millonarias pérdidas en limpieza y ahuyenta el turismo.

“El sargazo no es nuevo, pero la cantidad actual rebasa con creces la capacidad natural de degradación”, surfea en su primera intervención la doctora Anabel López Ortiz, investigadora del Instituto de Energías Renovables (IER-UNAM).

"Las manchas provienen de una franja de algas en el Atlántico Tropical, una zona entre África occidental y el mar Caribe, que se alimenta de los nutrientes del Amazonas, las temperaturas oceánicas más altas y los vientos ecuatoriales alterados por el cambio climático. Lo que antes era parte de un ciclo marino se convirtió en biomasa fuera de control”, se sumerge en el tema la

doctora Anabel.

"Tiene mucho que ver, pues se ha generado una colaboración que reúne a personas de distintas disciplinas y procedencias institucionales donde hemos investigado cómo aprovechar el sargazo. Se ha generado una colaboración con el Dr. Rodolfo Casarín del Instituto de Ingeniería (II), la Dra. Brigitta I. Van Tussenbroek y el Dr. Edgar Escalante del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICML), la Dra. Miriam Esteves del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA) y el equipo de investigación del Instituto de Energías Renovables (IER), todas entidades de la UNAM. Donde es importante mencionar que este grupo está conformado por diversos colegas del IER, la Dra. Heidi Villafán, la Dra. Dulce Arias, el Dr. Patrick Okoye, el Dr. Jesús Muñiz y el Dr. Iván Román Roldán, en conjunto buscamos remediar el problema y cosechar frutos del mar, al aprovechar los desechos de sargazo.

El equipo de investigación ha propuesto un tren de tratamiento con cinco eslabones:

1) Recolección en alta mar: "Si lo capturamos mientras aún flota, evitamos la descomposición y la liberación de gases nocivos", -Anabel pesca la pregunta y explica que las lanchas con redes superficiales interceptan las manchas a cientos de metros de la costa-.

2) Lavado con agua de mar: La biomasa se enjuaga para eliminar exceso de arena y otros residuos.

3) Separación de especies: Liberar organismos atrapados. "Rescatamos peces y crustáceos enredados; cada kilo cuenta para el ecosistema".

4) Secado solar tipo invernadero: El sargazo limpio pasa a un secador pasivo que recircula aire caliente sin combustibles fósiles. "Nuestro prototipo, en trámite de patente, estabiliza el alga en menos de 6 horas", aborda López Ortiz, en tanto revisa las amarras.

5) Pirólisis solar (≥ 600 °C): En el horno solar del IER la radiación concentrada convierte el material en un biocarbón poroso: "Al evitar quemar gas o diésel, la huella de carbono es prácticamente nula", salta del muelle la doctora y resalta la capacidad de transformar el alga en un

material reutilizable.

"El alga se convierte en biocarbón, un material con potencial de uso en distintas industrias: desde la fabricación de paneles ligeros para techos —una opción de bajo costo para viviendas rurales—, hasta la elaboración de electrodos para supercapacitores. Esto es posible gracias a que el potasio y el cloro que el alga absorbe del mar se conservan tras el proceso de pirólisis, lo que da como resultado un carbón dopado, con mayor capacidad de almacenamiento de energía y mejor conductividad. Además, la presencia de estos elementos (Cl y K) contribuye a la estabilidad del material", navega la doctora López sin soltar el timón.

El sargazo seco también ha sido utilizado para producir los primeros “sargapaneles” a escala piloto en el CFATA-UNAM.

A su vez, el biocarbón muestra densidades de energía competitivas frente a carbones activados comerciales: “Probamos teóricamente el funcionamiento del bio-carbón dopado con Cl y K, encontramos que la combinación de ambos componentes supera la respuesta capacitiva en comparación con los dopantes individuales”, explica López Ortiz.

La estrategia impulsa una economía circular: cooperativas de recolectores, talleres de paneles costeros y transferencia de tecnología hacia la industria de dispositivos de almacenamiento.

Anabel López eleva el ancla y explica: "Los desafíos van desde la logística satelital para anticipar y capturar las manchas, hasta la certificación de nuevos materiales en normas de construcción y dispositivos eléctricos, y el escalamiento de plantas solares modulares, financiadas con inversión pública y privada".

1. Dra. Anabel López

2. Dr. Iván Román

3. Dra. Dulce Arias

4. Dr. Jesús Muñiz

5. Dra. Heidi Villafán

6. Dr. Patrick Okoye

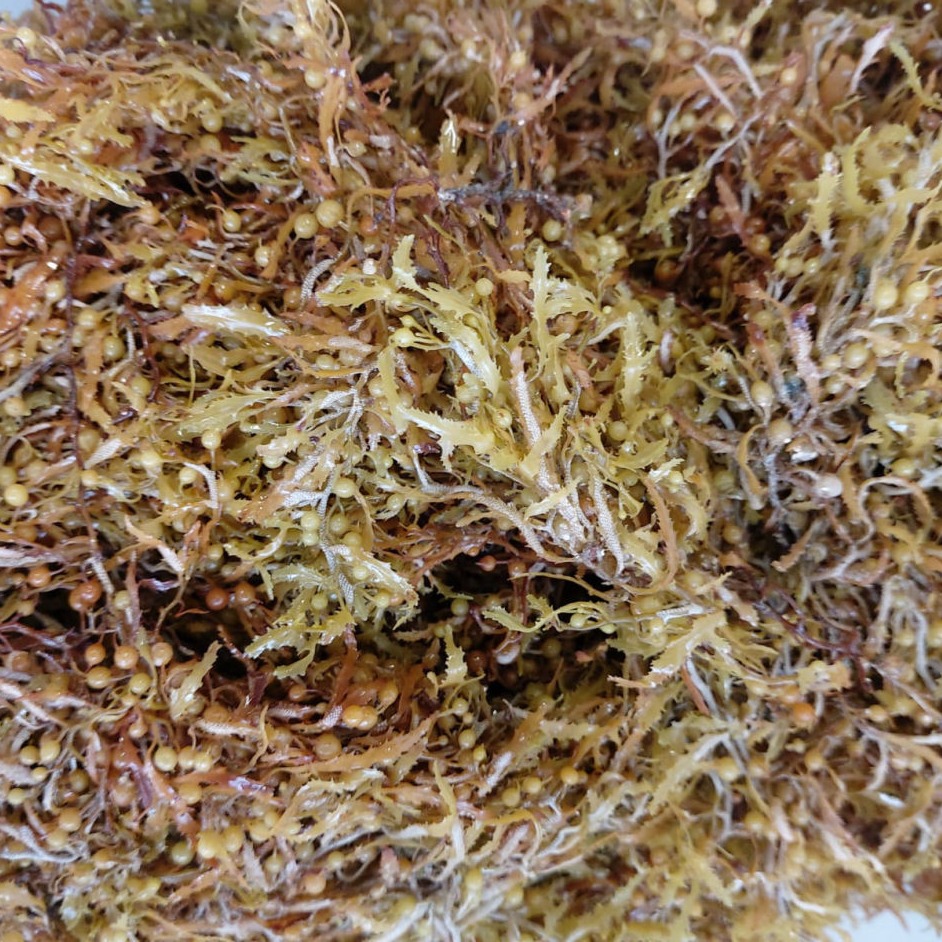

Sargazo recolectado

Sargazo en los secadores solares del IER